Il 26 febbraio del 2012 il giovane 17enne afroamericano Trayvon Martin è andato a trovare per qualche giorno suo padre, che vive in una gated community – la The Retreat at Twin Lakes – a Sanford in Florida. Le gated community sono quartieri privati blindati dove negli Stati Uniti si rifugiano i ricchi ossessionati dalla paranoia della sicurezza, che realizzano così delle enclave socialmente omogenee, sorvegliate da telecamere 24 ore al giorno e dove per entrare bisogna mostrare i documenti. Purtroppo sulla sua strada quella sera il giovane Martin – uscito di casa per comprare delle caramelle e farsi un giro – incontra George Zimmerman, un abitante della community che si è fatto designare vigilante armato volontario nelle ronde organizzate dagli abitanti per difendersi contro una ripetuta serie di furti avvenuti nello spazio pur blindato del sobborgo. Cosa è accaduto esattamente quella sera non è chiaro: il solerte Zimmerman segue il ragazzo sconosciuto per il suo aspetto “sospetto” – nero, maschio, giovane –, il ragazzo a sua volta ha paura e non capisce perché è braccato da un uomo di notte, hanno un diverbio e l’uomo con la pistola – Zimmerman – spara al ragazzo disarmato. E il ragazzo muore.

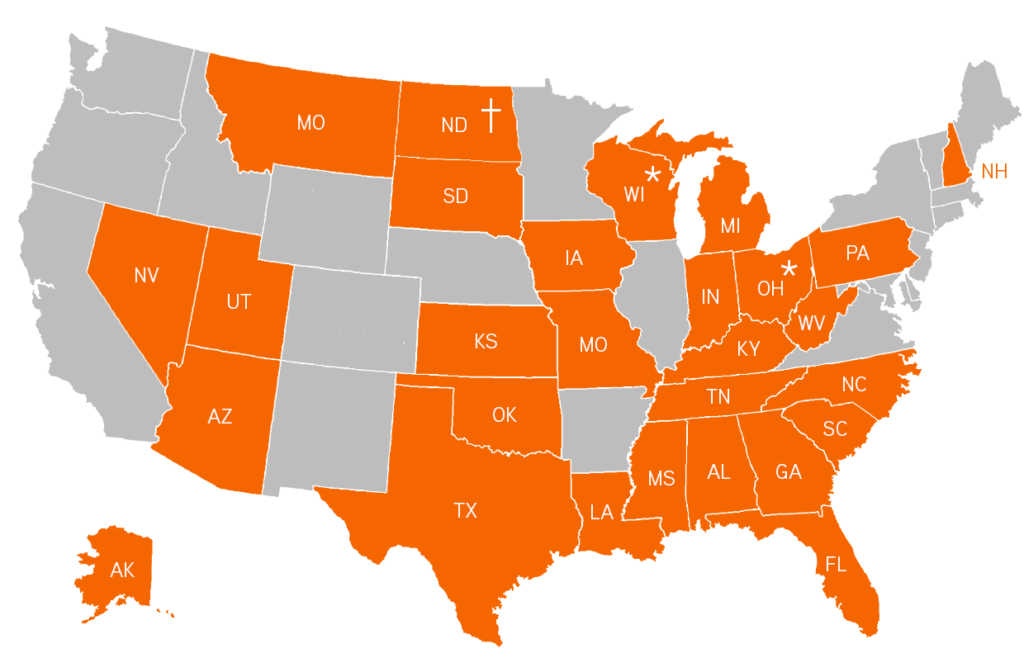

Zimmerman verrà poi assolto dall’accusa di omicidio colposo in base alle leggi Stand your ground “difendi la tua posizione” – vigenti nella maggior parte degli stati USA, in base alle quali una persona armata può uccidere e non venire perseguita dalla legge se dichiara di averlo fatto perché si è sentita minacciata o aggredita da un’altra persona: al di là della sussistenza di effettivi motivi di pericolo per la propria vita, in base alla propria soggettiva percezione, c’è licenza di uccidere. In sostanza se hai paura dell’uomo nero e hai una pistola, puoi uccidere l’uomo nero e farla franca.

In arancione gli stati americani in cui vige lo “Stand your ground”

Le proteste scoppiate in seguito a questo caso hanno prodotto un movimento di opinione sui social media coagulato intorno all’hashtag Black Lives Matter “Le vite dei neri contano”.

A coniare l’hashtag sono state tre donne: Patrisse Cullors, 37 anni, artista, performer ed attivista per i diritti civili, che si identifica come queer; Alicia Garza, 39 anni, scrittrice, figlia di madre afroamericana e patrigno ebreo, lei stessa appartenente alla religione ebraica, attivista per diritti civili e delle donne, si identifica come queer ed è sposata con un uomo transgender; Opal Tometi, 36 anni, attivista per i diritti umani, figlia di immigrati nigeriani, impegnata come operatrice con le donne che subiscono violenza domestica e coinvolta in organizzazioni a favore dei diritti dei migranti afrodiscendenti.

Una delle caratteristiche comuni alle tre donne è quella di essere community organizer. Nella tradizione politica e sociale statunitense i community organizer sono coloro che potremmo definire attivisti per i diritti di minoranze svantaggiate, che operano con un forte ancoraggio territoriale alla loro comunità di appartenenza (spesso un quartiere, una zona urbana, etc,), con obiettivi materiali ben definiti e raggiungibili ma all’interno di una strategia politica di lungo respiro che non si esaurisce nella protesta; che creano alleanze con tutti i gruppi sociali (chiese, organizzazioni sportive e ricreative, associazioni civiche, sindacati, collettivi) capaci di sostenere la propria causa; che lavorano perché la comunità stessa individui i propri leaders e si autorganizzi per generare un potere di cambiamento materiale della realtà attraverso l’unione delle forze della comunità; che non parlano a nome delle minoranze, ma appartengono a quelle minoranze, non le rappresentano ma sostengono un processo diffuso di presa di parola condiviso che non si riduce mai ad un’unica voce. In sostanza i community organizer non organizzano la comunità accumulando così potere su sé stessi, ma aiutano la comunità ad auto organizzarsi e a generare in se stessa la forza per migliorare le proprie condizioni di vita.

Il sociologo Saul Alinsky, considerato il padre del “community organizing”,

un aprroccio al lavoro sociale che aveva molte affinità con il coevo “lavoro di comunità”

Patrisse, Alicia e Opal incarnano per certi versi i tratti più caratterizzanti del movimento Black Lives Matter: anche se lottano contro la violenza istituzionale sui corpi dei giovani maschi neri – ed è sulla soggettività maschile black che si addensano tutti gli stereotipi di pericolosità sociale e le paure dei WASP (Bianco Anglo-Sassone Protestante) americani – il Black Lives Matter è un movimento di leader donne, che molto hanno imparato dalle lotte dei movimenti di liberazione sessuale. Queste donne hanno sperimentato sulla propria pelle come la violenza istituzionale del razzismo, che assassina per le strade i figli maschi della comunità nera, si traduca dentro le case in violenza domestica, famiglie disgregate, mancanza di mobilità sociale, bassa qualità dell’educazione e dell’istruzione per i giovani, differenze salariali, quartieri razzialmente segregati e degradati dal punto di vista della qualità urbana ed ambientale, livelli minimi o assenti di assistenza sanitaria, un sistema di assistenza sociale improntato alla logica umiliante del sussidio ai poveri, che agisce in modo stigmatizzante e vessatorio sulle famiglie. L’esperienza del razzismo delle donne del movimento è non ideologica, ma innerva la loro vita quotidiana e quella delle loro sorelle, ed è a questi problemi che cerca soluzioni radicali.

Il 10 agosto del 2014 scoppiano le rivolte di Ferguson – un quartiere abitato prevalentemente da afroamericani nella città di St. Louis – durante la veglia funebre per Michael Brown, un ragazzo afroamericano di 18 anni ucciso da sei colpi di pistola sparati dall’agente di polizia Darren Wilson mentre il ragazzo disarmato alzava le mani in alto. Il presidente Obama cerca di sedare le rivolte ed afferma che sarà fatta giustizia. Il poliziotto viene successivamente assolto grazie alle leggi Stand your grounds, dato che l’onere della prova spetta all’accusa e durante il processo non si riesce a dimostrare senza ragionevole dubbio a che altezza Michael Brown tenesse le mani mentre l’agente gli sparava. All’indomani della sentenza si scatenano nuove proteste, il movimento Black Lives Matters prende sempre più corpo nelle strade. Si chiude a Ferguson il sogno americano interrazziale della presidenza Obama, incapace di smantellare il razzismo strutturale della nazione annidato dentro le leggi federali che concedono al cittadino bianco – un eterno colono alla conquista del selvaggio West – l’esercizio della violenza legittimata in base al principio della paura, diffusa grazie alla cultura e all’industria delle armi, radicata dentro istituzioni come quelle della polizia, che sembra agire sulle strade delle città statunitensi come una gang tra le gang.

Il 25 maggio 2020 a Minneapolis l’afroamericano George Floyd viene fermato da una pattuglia di polizia in seguito all’accusa di aver acquistato un pacchetto di sigarette con una banconota da 20 dollari ritenuta falsa dal proprietario del negozio. I poliziotti inspiegabilmente durante il fermo lo spingono a terra per immobilizzarlo ed ammanettarlo e un di loro lo blocca tenendogli il ginocchio sul collo per 8 minuti e 47 secondi, mentre George Floyd grida I can’t breathe, non posso respirare, e muore mentre un video fatto da alcuni passanti riprende tutta la scena. Nel video si vede chiaramente come Floyd, già privo di coscienza, continua ad essere bloccato dalla presa del poliziotto e solo gli operatori dell’ambulanza, giunti a soccorrerlo, riescono a staccare l’agente dal corpo di Floyd. Dopo la diffusione del video il Black Lives Matter – un network che ormai si è fatto movimento di massa e raggruppa una imponente varietà e numero di organizzazioni che vanno dai diritti civili, ambientali, ai diritti delle donne e delle persone LGBT, ai gruppi religiosi, organizzazioni di quartiere, associazioni di migranti e latinos – inizia a marciare per le strade nonostante il Covid 19. L’ondata di manifestazioni ottiene la solidarietà e l’appoggio di moltissimi esponenti dello star system, mobilita il mondo dello sport dominato dagli atleti afroamericani e diventa così il vero protagonista della campagna elettorale contro Trump.

Cosa possiamo imparare noi dal Black Lives Matter? Molte cose se capiamo il nocciolo della questione e quest’ultimo ha a che fare con l’immagine e l’identità degli Stati Uniti. Per i suprematisti bianchi, ma anche per i conservatori più moderati, gli USA sono un paese in cui la whiteness è una realtà naturale e non una costruzione sociale figlia del razzismo. Ma è il razzismo che ha creato le razze e non viceversa, e il razzismo è lo strumento attraverso cui è stata legittimata la relazione di potere asimmetrica fra le minoranze black e non bianche e la maggioranza bianca, così come l’accesso differenziato a certi diritti come quelli alla salute: in questo senso razza e classe giocano il medesimo ruolo seppur in maniera politicamente differente.

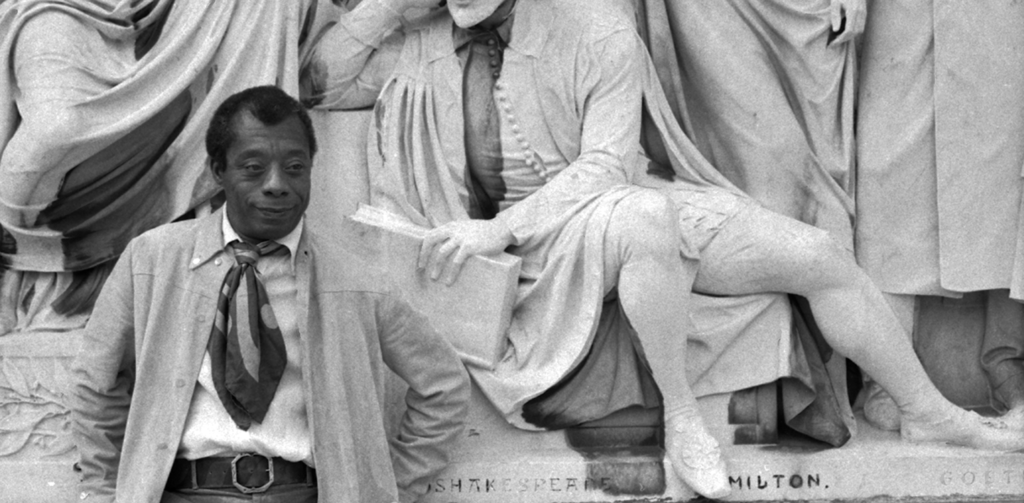

Il Black Lives Matter denuncia come il razzismo sia una struttura strutturante l’identità della nazione e permei tutto il sistema economico, sociale, culturale e politico statunitense. Se quindi il privilegio/diritto dei bianchi si è fondato sull’esclusione e lo sfruttamento dei neri e dei non bianchi, la schiavitù prima, così come il razzismo persistente oggi, sono strumenti funzionali ad escludere dal perimetro della nazione determinati gruppi identificati secondo categorie razziali, che finiscono per sovrapporsi a determinate classi sociali. Il paradosso logico è che, essendo tutti cittadini e potendosi dire tutti statunitensi, questa esclusione può solo motivarsi trasformando la disuguaglianza in una colpa da far ricadere di volta in volta sui singoli o su specifiche minoranze, facendo ricorso a un determinismo sociale che vuole i poveri responsabili della produzione e riproduzione della “cultura della povertà” attraverso le generazioni: il sogno americano è per tutti, il tuo successo dipende solo dalle tue capacità di meritarlo. È per questo che James Baldwin in un famoso discorso pubblico afferma invece che l’american dream si è realizzato a spese dell’american negro e che la stessa esistenza del nero americano a cui quel sogno è negato manda in crisi l’identità della nazione.

In Europa, a differenza degli Stati Uniti, il colonialismo ha permesso di delocalizzare la schiavitù lontano dai confini della società e di non iscriverla dentro la storia degli stati europei, se non come eventi extraterritoriali. Le leggi restrittive sull’immigrazione sono invece lo strumento attraverso il quale oggi si legittima un razzismo che basa i suoi meccanismi di esclusione sull’impedire l’accesso alla cittadinanza legale a certi gruppi di popolazione, i black dei sud del mondo, mantenendoli come corpi separati dentro società all’interno delle quali vivono e lavorano.

Esiste in Europa quindi una linea del colore fra chi ha i documenti e chi non li ha. Questa linea è graduata dal sistema di concessione differenziata dei documenti in base a modalità di arrivo in Europa, paesi di partenza, motivazioni che hanno spinto alla migrazione, fino a quote di sofferenza vissuta prima o durante il viaggio formalmente accertabili. Per coloro a cui vengono concessi diritti a tempo determinato limitati in base alla temporalità del proprio permesso di soggiorno, ma anche per coloro che invece la cittadinanza la ottengono, è il razzismo istituzionale a garantire, come negli USA, un sistema basato sulla disuguaglianza persistente. Questa disuguaglianza agisce attraverso i complessi meccanismi economici e culturali che generano di fatto una miriade di condizionalità nell’esercizio dei propri diritti sul lavoro, nell’accesso alle risorse del welfare sociale, nelle opportunità sociali e culturali di cui si può disporre: differenze nei livelli di istruzione, bassa rappresentanza nei corpi intermedi, invisibilità nel mondo della cultura e delle arti per la mancanza di politiche che valorizzino la storia e l’espressione diretta dell’esperienza delle minoranze. Per chi è escluso da ogni forma di cittadinanza invece, schiavitù e tratta riemergono come armamentario per il governo delle vite dei “black”, questa volta nella forma delle reti illegali del caporalato o della prostituzione. Le vite infine di chi non è ancora sceso dal barcone, non contano nulla.

Se si concedesse oggi in Italia la cittadinanza a tutti i migranti ed ai loro figli, il paese dovrebbe fare i conti dentro il perimetro della propria identità collettiva con l’altro che ha tenuto alla porta sino ad ora e che con il proprio lavoro, con la propria cultura, con il proprio corpo e la propria sola presenza ha già iniziato a cambiare il paese nella realtà ma non nella sua rappresentazione ufficiale. In Europa all’incarcerazione di massa e alle violenze della polizia verso gli afroamericani, si sostituiscono i sistemi foucaltiani di esercizio della sovranità: “Si potrebbe dire che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o di respingere nella morte”.

Seguendo questo ragionamento il punto come attivisti diventa non solo occuparsi della questione dei migranti come soggetti a sé, quanto occuparsi dell’esperienza soggettiva delle minoranze nel nostro paese e dei modi in cui la loro esperienza – con le sue conseguenze materiali nei rapporti sociali – viene negata in tutti gli spazi politici pubblici e nella costruzione del discorso pubblico. Per quanto lo si voglia negare, chi è in Italia è già parte di “noi” e di chi siamo come paese, nonostante i tentativi giuridici di mantenere linee di confine. Il punto non è solo quindi la cittadinanza per parti di queste minoranze, né essa può essere richiesta attraverso vertenze parlamentari, ma una radicale messa in questione della rappresentazione che il paese fa di sé attraverso azioni culturali e politiche profonde, che disvelino la natura di contraffazione della whiteness.

Agosto 1989, manifestazioni di protesta per la morte di Jerry Maslo

Il movimento ci insegna anche che la memoria di queste minoranze è un patrimonio fondamentale a cui attingere nelle lotte: nella cultura gli afroamericani hanno saputo tessere la propria storia e la propria esperienza degli Stati Uniti, veicolandola fra le generazioni. Hanno elaborato simbolicamente ogni passaggio ed evento significativo della loro storia – in ricorrenze come il Juneteenth o la negro history week, nella narrativa della schiavitù o la letteratura anti-Tom, nella musica gospel, blues e jazz –, sono riusciti a rendere delle icone i loro leader come Medgar Evers, Martin Luther King e Malcom X, ma anche a penetrare profondamente la cultura popolare americana attraverso le arti e lo spettacolo, due nomi per tutti: Muhammad Alì ed Harry Belafonte.

In Italia certe narrative – la storia dei movimenti antirazzisti e delle sue figure come Jerry Masslo, la dimensione religiosa delle minoranze politicizzate, la memoria del colonialismo italiano, la stessa rivendicazione di una identità mixed dentro la cultura popolare – rimangono confinate dentro le culture politiche della sinistra radicale minoritaria, vengono manipolate e banalizzate dentro il discorso political correct dei partiti democratici e a volte anche dei gruppi di sinistra più affezionati al catechismo ideologico o emergono come neutralizzate dei loro elementi di diversità. I movimenti delle minoranze in Italia non hanno ancora trovato una voce propria, il coraggio di uscire dalle categorie attraverso cui leggi sull’immigrazione hanno inventato il migrante.

Quando in Brown skin girl Beyoncè – una diva patinata della musica pop mondiale che non ha esitato a farsi sostenitrice e a dare risonanza ai temi del Black Lives Matter – celebra la bellezza nera e dice a sua figlia ‘ragazza dalla pelle scura/ la tua pelle è come le perle/ la cosa migliore nel mondo/ non scambiarti mai con nessun altra’, aggiunge due cose importanti a quello che questo movimento può insegnare alle nostre lotte: che nessuna battaglia politica può essere combattuta se non si affronta il terreno emotivo e politico della consapevolezza e dell’orgoglio di sé e che la vita di ognuno conta, anche se qualcuno ti sbatte a terra con un ginocchio sul collo.