1.

Desidero condividere alcune riflessioni sulla lingua scaturite all’interno dell’associazione Asnada (Milano), grazie all’esperienza di insegnamento e di condivisione di pezzi di strada con persone di origine straniera, per lo più richiedenti asilo, rifugiati e minori non accompagnati. Segnalo la condizione giuridica perché non si può affrontare questo argomento senza tenere conto della mannaia legislativa, vale a dire quel complesso di leggi e procedure ancora una volta costruito appositamente per rendere il processo di integrazione precario, faticoso quando non impossibile. La libertà di andare e di venire, come pure la libertà di stare, di “essere con”, sono aspetti fondamentali della vita di una persona e incidono profondamente anche sul rapporto che si instaura, o si rifiuta, con la nuova lingua, così come sono aspetti fondamentali della relazione sempre più spaventata, ostile e rabbiosa che proviamo nei confronti di chi arriva.

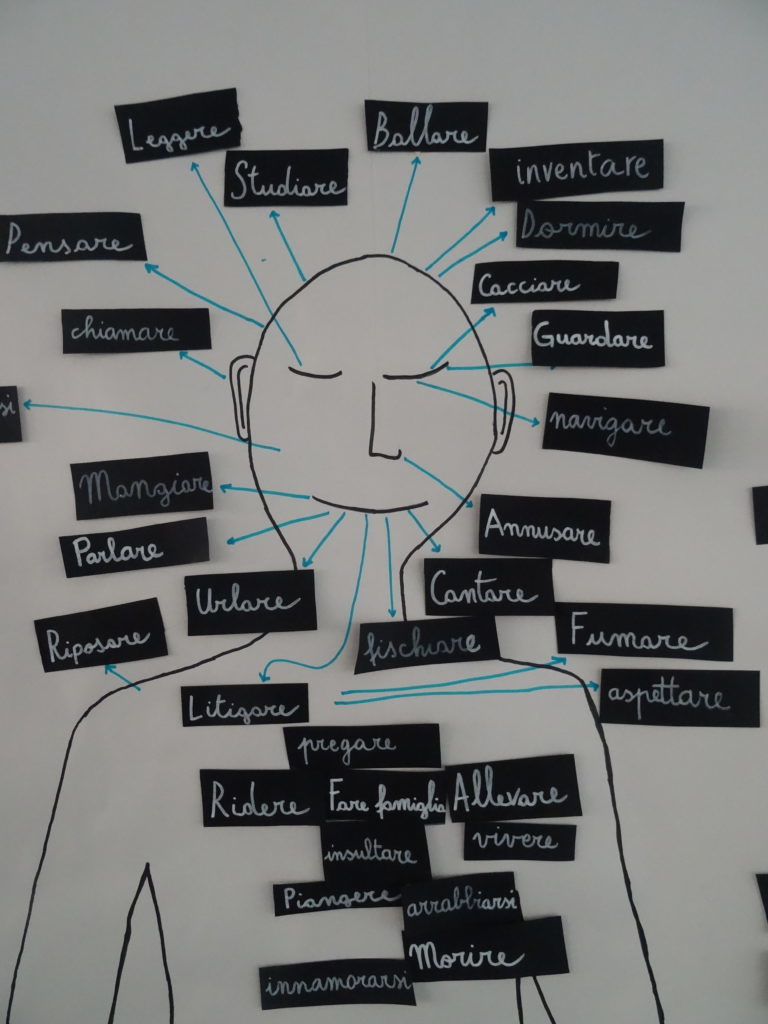

Da molti anni, analizzando il nostro lavoro, cerchiamo di capire quale ruolo possano svolgere le lingue nel cosiddetto processo di integrazione. Oggi l’Italia è un paese ricchissimo di idiomi sconosciuti ai più solo una ventina di anni fa. Eppure, l’attenzione si pone sempre sull’apprendimento della lingua italiana da parte delle persone straniere quale strumento della loro integrazione. Ora, non c’è dubbio che sia fondamentale comprendere la lingua del paese nel quale si vive, se non altro per cercare di cambiarlo insieme ad altri. Il verbo integrare, però, ci riguarda tutti. Ci segnala che bisogna lavorare per rendere completo ciò che non è, e ci dice anche che è necessario ricomporre, riunire, ciò che è stato disintegrato.

Queste due definizioni valgono per i singoli come per le comunità. Banalmente, se fossimo completi ci saremmo estinti milioni di anni fa. È grazie alla consapevolezza di ciò che ci manca che ci innamoriamo, instauriamo legami di amicizia, leggiamo libri di autori nati dall’altra parte del mondo, prendiamo l’aereo, costruiamo scambi, commerci. La storia umana sta tutto in questo intreccio – che è stato e continua ad essere spesso violento – fra interno ed esterno, fra ciò che sono e ciò che non sono, fra ciò che conosco e ciò che mi è ignoto.

C’è, poi, il secondo significato: riunire, ricomporre ciò che è stato disintegrato. Questo significato ci può parlare di traumi individuali – e talvolta il viaggio migratorio lo è, come lo sono i lutti, le malattie gravi, la perdita del lavoro – e di traumi collettivi: le guerre, i disastri ambientali, la violazione progressiva dei territori e dell’ambiente noto. Ogni trauma ha bisogno di parola per essere nominato, analizzato, compreso, elaborato, trasformato. In un solo termine: pensato. E talvolta una lingua non basta, perché il trauma ha coinvolto più popoli, più territori. Era il sogno di un grande poliglotta italiano, Alexander Langer, pacifista mai abbastanza ricordato: valorizzare al massimo tutte le lingue coinvolte nei processi di distruzione per trasformarle in strumenti di pacificazione.

Questa è l’idea di lingua e di integrazione che ci interessa, ben descritta da Ivan Illich (basta sostituire al verbo abitare il verbo parlare, alla parola abitazione, lingua):

Abitare significa dimorare sulle tracce lasciate dal proprio vivere, su cui ognuno ripercorre sempre le vite dei propri antenati.

“Abitare” non può essere veramente distinto da vivere.

Giorno dopo giorno si dà forma all’ambiente.

Ad ogni passo e ad ogni movimento la gente abita.

Le abitazioni tradizionali non sono mai terminate, le case si espandono di continuo; solo i templi e i palazzi possono venire “finiti”.

Abitare significa vivere, in quanto ogni momento dà forma al tipo di spazio proprio di una comunità.

Anche le altre lingue, oggi, potrebbero aiutarci a dare nuova forma alla comunità. Invece, proprio in questo tempo, proprio nel nostro paese, non solo non vogliamo considerare le nuove lingue presenti, ma perfino la nostra si sta sempre più impoverendo: le parole stanno perdendo il loro valore primario, che è quello di dare nome esatto alle cose permettendo così il pensiero – l’analisi e l’elaborazione del mondo – per diventare sempre più mera comunicazione pubblicitaria, titolo altisonante, urlo alla piazza. Che si tratti di vendere uno yogurt che ci fa andare in bagno o di uno slogan di partito volto a criminalizzare categorie di persone a seconda del luogo di nascita o appartenenza culturale, abbiamo a che fare sempre con lo stesso linguaggio parassitario: un linguaggio zecca che ci si infila nella mente, di cui è difficilissimo disfarsi e che giorno dopo giorno ci trasforma da esseri pensanti in agenti di micro-macro brutalità.

2.

Ha scritto un ragazzo egiziano di nome Moustafà:

Prima non mi piaceva niente [di Milano].

Da quando il mio amico mi dice:

“Vieni con me! In mia casa!” (…),

mi piace di più Milano.

Sempre dico: “Andiamo alla tua casa”.

Nella nostra esperienza lingua e casa sono due parole e due esperienze strettamente legate l’una all’altra. A tratti paiono quasi sinonimi. Lo ricorda Tash Aw, un giovane scrittore cinese-malese (Stranieri su un molo, Add editore 2017): “La Cina è un continente grande quando l’Europa e dotato di un grande varietà linguistica… Ci accomuna il mandarino, la lingua nazionale che tutti i 56 gruppi etnici riconosciuti imparano a scuola, la lingua del governo e del commercio. Ma a casa, dove sviluppiamo la percezione di noi stessi, dove diventiamo consapevoli di chi siamo e che cosa rappresentiamo, ogni cinese parla il proprio dialetto”. È un’esperienza che possiamo riconoscere se pensiamo all’impossibilità di parlare una lingua straniera con i propri familiari o con gli amici d’infanzia. Magari capita, in un contesto dove è richiesto. Ma, appena possibile, si torna alla lingua con cui abbiamo costruito la nostra relazione e solo in quella, per usare l’espressione di uno studente gambiano di tanti anni fa, ci sentiamo comodi. L’antropologa Dean Falk (Lingua madre, Bollati Boringhieri 2011) sostiene che, da un punto di vista filogenetico, il linguaggio sia nato – stiamo parlando della preistoria – all’interno della relazione madre-bambino. In contrasto con un’altra teoria, maschile e dominante, che lo vede connesso alla necessità di scambiarsi informazioni di caccia, i suoi studi l’hanno convinta che sia nella prima relazione affettiva della vita, nella necessità di mantenere un legame sonoro quando, passando dalla posizione a quattro zampe abbiamo iniziato ad alzarci e a posare il neonato a terra per continuare la nostra pratica di raccoglitori di frutti, che è nata la parola, strettamente associata al canto, alla musica, alla prosodia. La relazione che prima era fisica – corpi a contatto – diventa culturale attraverso il linguaggio, un linguaggio strettamente imparentato con la musica. Da un punto di vista ontogenetico, ognuno fa esperienza di questa origine quando si trova di fronte a un cucciolo, non solo umano: la lingua muta ritmo, tono. Anche il viso cambia: si sorride, si spalancano gli occhi, si cerca intensamente l’incontro visivo. Gli esperti chiamano questa prima lingua “maternese” ed ha caratteristiche universali. Non sapremo mai se ha ragione Falk o gli antropologi che l’hanno osteggiata. Ma tenere a mente la sua ipotesi ci aiuta a pensare al linguaggio come a un legame: una sorta di filo affettivo che, dopo aver legato il figlio alla madre e alla famiglia, lo lega alla comunità.

Oggi si parla molto di identità, concetto che col tempo abbiamo iniziato a guardare con sempre più sospetto perché è statico e non aiuta in alcun modo la comprensione di sé e del mondo in cui viviamo. Ma se c’è un ambito dove ha senso parlarne è la lingua. L’esperienza con studenti provenienti dall’Africa sub-sahariana ci insegna che le persone si identificano con la lingua che parlano più che con lo stato nazionale in cui sono nati, i cui confini non appartengono alla loro storia. Parole come hausa, igbo, wolof, swahili e così via, definiscono in una stesso termine lingua e popolo, mezzo di comunicazione e vettore di cultura, secondo le parole dell’intellettuale di lingua gikuyu (Kenya), Ngugi Wa Thiong’ò: “Quando è cultura, la lingua è la banca della memoria collettiva dell’esperienza di un popolo nella storia. In questo senso, distinguere fra lingua e cultura è quasi impossibile, perché è la lingua che permette la crescita, la preservazione, l’articolazione e la trasmissione della cultura da una generazione all’altra” (Decolonizzare la mente, Jaca Book 2015). Imparare una lingua, quindi, significa imparare una cultura, un modo di guardare il mondo. E questo avviene fin dalla prima lingua, la materna.

Gli studi ci dicono che a sei mesi un neonato è in grado di distinguere i suoni di tutte le lingue. Dai sei mesi in poi, inizia a selezionare: delle seicento consonanti e duecento diverse vocali presenti nelle lingue di tutto il mondo, comincia a prestare attenzione a quelle che gli servono per assimilare la lingua dell’ambiente in cui è immerso, in particolare della madre. Come dice Falk, da cittadini del mondo si diventa ascoltatori culturalmente limitati: si scartano via via i suoni che non ci servono e ci si concentra su altri aspetti, quali le sillabe, lo stacco fra le parole e, in progressione, l’organizzazione del discorso, vale a dire la sintassi. Seguendo Falk, potremmo dire che aprirsi a una nuova lingua significa riaprire quei confini, quelle limitazioni che abbiamo messo in atto per apprendere la lingua materna. Si tratta quindi di un processo di rottura. Per alcuni questa rottura è più semplice che per altri: la capacità di recepire suoni diversi da quelli materni è, per misteriosi motivi, rimasta più attiva. Questione di orecchio? L’ascolto, come pure la capacità di organizzare i suoni in parole e frasi, è una capacità innata ma che per giungere a maturazione necessita di un ambiente adeguato. Come non ricordare la storia del ragazzo-lupo trovato sui monti nell’Aveyron francese ai tempi della rivoluzione francese? Nonostante tutti gli sforzi, anche sensibili, del medico che se ne occupò, Jean Itard (Il ragazzo selvaggio, SE 2003), il ragazzo-lupo non arrivò mai né a parlare né ad assumere una vera posizione eretta. I periodi sensitivi del movimento e del linguaggio, come li ha chiamati giustamente Maria Montessori, si erano chiusi da un pezzo: i limiti culturali de l’homme sauvage erano quelli dell’ambiente dove era cresciuto: una foresta popolata da lupi.

Falk e Thiong’o ci dicono quindi che non esiste cosa più intima, personale, e al contempo sociale, della lingua. Potremmo dire che la lingua è il luogo dove l’individuo e la comunità si toccano – o si scontrano – più profondamente. Questo luogo può avere i tratti familiari e intimi della propria casa, ma può essere anche straniero e ostile come una terra arida, in cui non si trova nutrimento.

3.

Gli scrittori che hanno vissuto esperienze di migrazione, forzata e non, hanno parlato in termini molto chiari di questi diversi aspetti della lingua.

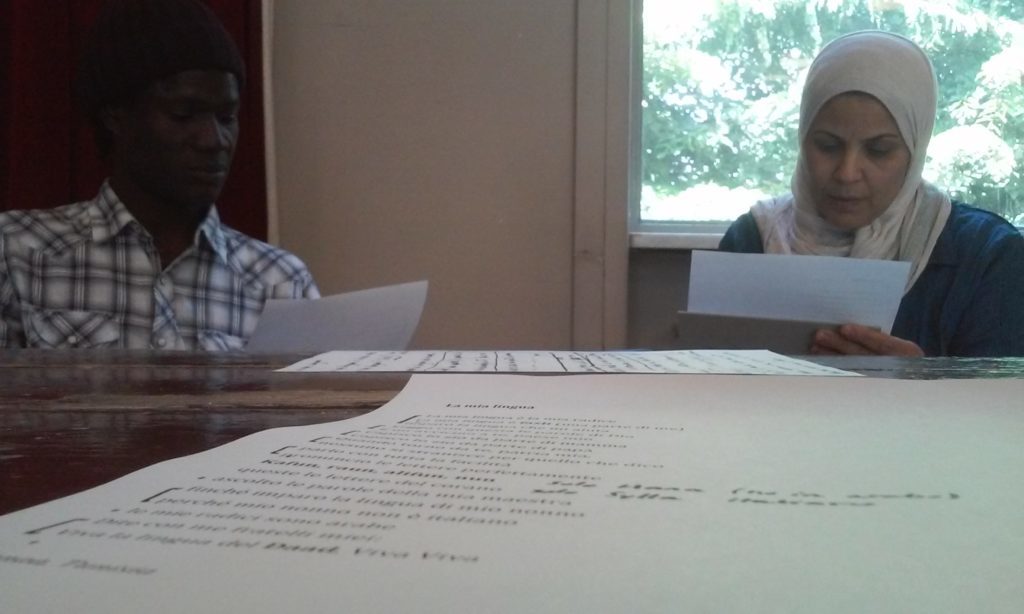

Jumpa Lahiri (In altre parole, Guanda 2015), una scrittrice di origine bengalese, parla del percorso nell’italiano come dell’attraversamento di un piccolo lago: “È veramente piccolo, eppure l’altra sponda mi sembra troppo distante, oltre le mie capacità. So che il lago è molto profondo nel mezzo, e anche se so nuotare ho paura di trovarmi nell’acqua da sola, senza nessun sostegno… Ma per conoscere una nuova lingua, per immergersi, si deve lasciare la sponda. Senza salvagente. Senza poter contare sulla terraferma”. Il suo rapporto con la lingua italiana è il rapporto di una donna colta, che sceglie di entrare in questa lingua, di tuffarvisi e di farla sua. È un rapporto d’amore ed è un rapporto libero.

Agota Kristof, scrittrice ungherese di tutt’altra levatura, ha avuto un’esperienza totalmente diversa. La sua è una storia di emigrazione forzata al tempo dell’invasione sovietica dell’Ungheria. Il paese di approdo, la Svizzera francese, è un paese non scelto, non voluto, non desiderato. Ed ecco che lei parla (L’analfabeta, Casagrande 2005) dell’approdo nella nuova lingua come di un’esperienza estraniante, un vero e proprio deserto sociale e culturale. Per lei, quella connessione così intima che lega la lingua al mondo che ci circonda si è lacerata e la lingua esterna, estranea, non scelta, imposta dalla violenza, diviene una lingua nemica, aggressiva, che rischia di uccidere la materna. Sono estremi, ma sono estremi che abbiamo incontrato spesso nel nostro lavoro: persone che si buttano nella nuova lingua come un’esperienza arricchente, amorosa; altri, anche molto giovani, che la rifiutano. Vengono a scuola, magari si affezionano a noi o ad altri compagni, partecipano, ma la loro lingua italiana non evolve. A volte si pensa che ci sia un difetto nel metodo e si provano altre strade. Ma capita anche che ci si arrenda: nessun insegnante può insegnare se dall’altra parte non c’è una disponibilità ad imparare. La lingua che insegniamo è una lingua odiata, una lingua di lacerazione, così come per alcuni lo è la lingua coloniale appresa nell’infanzia, forzatamente, a scuola.

Le relazioni con la lingua e le lingue sono diverse tante quanti sono gli individui. Ma una delle cose che abbiamo capito è che la fatica dell’incontro con la lingua del paese in cui si arriva ha spesso a che fare con quella che l’antropologo algerino Abdelmalek Sayad ha chiamato La doppia assenza (Raffaello Cortina editore, 2002), vale a dire quell’estraniamento che può cogliere chi ha lasciato il proprio paese ma non riesce ad essere effettivamente nel nuovo. È come se corpo e anima si separassero e, come diceva una canzone degli anni ’50, la mia casa magari è qui ma il mio cuore è rimasto laggiù. Da qui il desiderio di trovare ristoro nella lingua materna, nelle metafore note, in tutto ciò che può colmare lo strappo e restituire un senso di continuità. Potremmo quasi dire che alla migrazione del corpo prima o poi deve seguire la migrazione dell’anima: è un secondo percorso, non meno difficile del primo, di cui la lingua è parte fondamentale: accettare di imparare un nuovo idioma significa dirsi che sì, si è davvero lasciato il proprio paese, e che questo viaggio non è temporaneo, ma permanente.

4.

Abdelmalek Sayad ci ricorda quanto l’emigrazione sia una costante universale e trasversale alla storia. Non siamo alberi, non abbiamo radici: abbiamo gambe, siamo nati per il movimento e la migrazione è ciò che resta dell’antichissima lotta fra Caino e Abele, fra sedentari e nomadi. A partire dagli stati nazionali, essa assume sempre più un connotato politico: è un vero e proprio atto di rottura di cui spesso gli attori coinvolti non sono consapevoli. Spesso ma non sempre: esiste ed è sempre esistita una migrazione politica consapevole vissuta come molto pericolosa anche dai paesi ospitanti. Per fare un caso a noi vicino, gli emigrati italiani in Svizzera furono a lungo sorvegliati perché percepiti come portatori di un pensiero socialista sovversivo.

Anche oggi il viaggio rappresenta una sfida all’Occidente, sia in termini politici che in termini economici: sfida ai confini che vengono sempre più militarizzati e spostati oltre; sfida alle leggi; sfida allo sfruttamento economico dei paesi di origine; sfida a un ordine mondiale che non tiene in nessun conto il principio di autodeterminazione dei singoli e dei popoli stessi; sfida a un’egemonia culturale. L’emigrazione, insomma, è una continua e costante domanda di giustizia. È una sfida, e una domanda così forte, che sta minando la nostra stessa capacità di pensarci Europa: la limitazione culturale di cui parla Falk prende il sopravvento, diviene limitazione collettiva. Che cosa rispondiamo a questa domanda di giustizia?

Una piccola risposta che proviamo a dare nel nostro lavoro di insegnanti è fare della scuola un luogo di accoglienza, di ricerca, di condivisione, ma anche un luogo di conflitto, che valorizzi la lingua come strumento di liberazione. Ovvero, porre la massima attenzione affinché la scuola non sia l’ennesimo luogo dove si metta in atto quello che uno scrittore di origine bosniaca, Aleksander Hemon (Il libro delle mie vite, Einaudi 2013) ha chiamato l’approccio neo-conservatore all’alterità. Si tratta dell’approccio secondo il quale tutte le differenze debbono essere elencate, stressate, stigmatizzate, etnicizzate, e che non coinvolge solo noi italiani verso loro, gli stranieri, ma riguarda tutti, in tutte le parti del globo. Questo processo neo-conservatore, diventato molto violento soprattutto negli ultimi quarant’anni, di pari passo a quella che chiamiamo globalizzazione, utilizza di preferenza il linguaggio parassitario. Accade perché la lingua gioca un ruolo centrale in tutti i rapporti di dominazione dove, oltre ai corpi, è necessario colonizzare le menti. Non a caso, tutte le dominazioni mettono mano alla scuola e forzano i dominati ad apprendere la lingua dei dominanti; non a caso, molte lingue stanno morendo o sono già morte nel processo, che ormai dura da più secoli, di colonizzazione e nazionalizzazione dei territori. Basti pensare a quelli che, in termini spregiativi, vengono e sono stati chiamati dialetti – parola che talvolta sentiamo usare anche per lingue parlate da milioni di persone – e che oggi, in Italia, sono quasi del tutto scomparsi perché ostacolanti il processo di costruzione nazionale. Del resto, quale genitore incoraggerebbe i figli a imparare la lingua igbo – che pure è parlata da milioni di persone – o il bengalese? Le lingue che contano sono quelle della dominazione: e quindi l’inglese innanzitutto.

Che fare? Come disfarsi del linguaggio zecca? Come combatterlo? Josef Brodskij nel suo discorso al conferimento del premio Nobel, nel 1987 (Dall’esilio, Adelphi 2013), assegna un ruolo centrale alla letteratura: “..l’arte in generale, la letteratura in special modo e la poesia in particolare non sono propriamente apprezzate dai paladini del bene comune, dai padroni delle masse, dagli araldi della necessità storica. Giacché là dove l’arte è passata, dove una poesia è stata letta, costoro scoprono, in luogo dell’atteso consenso e dell’unanimità prevista, solo indifferenza e polifonia; in luogo della volontà di agire, disattenzione e insofferenza. In altre parole, all’interno di quei piccoli zeri sui quali i paladini del bene comune e i signori delle masse fanno conto per le loro operazioni, l’arte introduce delle varianti, punto, punto, virgola, meno, trasformando ogni piccolo zero in un piccolo volto, non sempre grazioso, magari, ma umano”. Potremmo chiamarla necessità di un’educazione sentimentale, sostenuta da una lingua, anzi, da lingue che diano spazio all’intimità, alla delicatezza, alla fatica di pensare e alla possibilità di farlo all’interno di relazioni di qualità. Abbiamo bisogno di una lingua che ci aiuti a riflettere, che apra invece di chiudere, che ponga domande invece di asserire. E abbiamo bisogno delle altre lingue perché le altre lingue allargano i campi semantici e le metafore, moltiplicando gli orizzonti e i significati. Ogni luogo, ogni gruppo che cerca di avere attenzione alla lingua e alle lingue deve essere coltivato e trattato con cura, perché è un luogo prezioso dove si prova a sviluppare pensiero. E dell’attività di pensare abbiamo necessità come assetati di gocce d’acqua. Se, come racconta ancora Thiong’o, per molti scrittori africani scrivere nella propria lingua è stata un’impresa sovversiva per cui hanno affrontato il carcere, l’esilio, perfino la morte, riflettere sulla lingua che usiamo e sulle lingue che accogliamo o rifiutiamo è riflettere sulle proprie limitazioni culturali e su quanto la nostra mente sia colonizzata. Anche dal linguaggio parassitario della politica e dell’economia contemporanee.

Le lingue considerate minoritarie perché parlate da popoli oppressi, distrutti, sono forse le più preziose da questo punto di vista. È indispensabile dare loro spazio: imparare una lingua considerata inutile o nemica potrebbe essere per noi un atto sovversivo quanto l’apprendere a memoria i libri nel noto romanzo di Bradbury Fahrenheit 451. Non c’è bisogno di andare dall’altra parte del mondo per incontrare l’estraneo, l’imprevisto, l’esotico. È tutto qui. E di questo tutto dobbiamo avere cura. Dobbiamo averne cura perché è qui, perché è già parte di noi e perché averne cura è l’unico vero antidoto alla crescente violenza con cui veniamo separati e ridotti a cani rabbiosi di zecche.

Fonti

Tash Aw, Stranieri su un molo, Add editore 2017

Dean Falk, Lingua madre, Bollati Boringhieri 2011

Ngugi Wa Thiong’ò, Decolonizzare la mente, Jaca Book 2015

Jean Itard, Il ragazzo selvaggio, SE 2003

Jumpa Lahiri, In altre parole, Guanda 2015

Agota Kristof, L’analfabeta, Casagrande 2005

Abdelmalek Sayad, La doppia assenza, Raffaello Cortina editore 2002

Aleksander Hemon, Il libro delle mie vite, Einaudi 2013

Josef Brodskij, Dall’esilio, Adelphi 2013