Ph. Massimo Barbieri

Un proverbio quechua ammonisce, «Quando non si è visto, non si parla» (Hardman). Non so se Ludwig Wittgenstein lo conoscesse, ma la proposizione conclusiva della sua opera più famosa, il Tractatus logico-phiposophicus, suona singolarmente simile: «Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere» (p. 82).

Ora, se l’aforisma andino afferma il primato della percezione sensoriale come condizione per attestare gli eventi della realtà, l’enunciato di Wittgenstein ci segnala invece il nesso che lega la conoscenza dei fatti del passato all’impegno di dire-la-verità nel presente. Entrambe le frasi ci riportano in certo modo alla figura del testimone oculare: “Io c’ero”, “Io ho visto”, sono gli enunciati in cui s’incarna la funzione testimoniale. Possiamo dire metaforicamente che il testimone “ha toccato” con gli occhi l’oggetto di cui adesso può raccontare, instaurando l’evento nello spazio pubblico. L’efficacia della sua dichiarazione, come osserva Louis Gernet (p. 242), ha qualcosa di paragonabile al rito arcaico del giuramento che insieme all’ordalìa precede l’avvento del diritto antico.

Dunque, per rispettare l’ingiunzione di Wittgenstein e trattando in questo seminario un tema che accosta le testimonianze sulla storia accaduta a Nonantola quasi ottant’anni fa ai racconti di chi oggi arriva da lontano, partiremo da ciò di cui si può parlare, ossia dalle tre principali racccolte di testimonianze videoregistrate che includono i fatti di Villa Emma . La prima in ordine di tempo annovera 11 interviste di ragazzi ebrei ospitati nella villa tra giugno 1942 e ottobre 1943, prodotte a partire dal 1995 dalla USC Shoah Foundation (creata l’anno prima da Steven Spielberg), due delle quali sono parzialmente visibili online (Robert Weiss 29′.35″ e Arnold Wininger 31′.19″) mentre sono consultabili le schede analitiche di tutte le testimonianze. Nella seconda raccolta sono comprese 15 interviste (12 di ragazzi ebrei e 3 di nonantolani) realizzate da Aldo Zappalà per il film “I ragazzi di Villa Emma”, prodotto nel 2008 dalla Rai in collaborazione con la Fondazione Villa Emma ed in cui appaiono diversi brani delle testimonianze. L’ultima raccolta, prodotta direttamente dalla Fondazione Villa Emma, consiste di 13 interviste a 8 testimoni di Nonantola che ho incontrato tra il 2009 e il 2014 e che sono parzialmente visibili sul sito della fondazione. Al momento stiamo considerando attentamente se intraprendere, all’interno del progetto culturale del futuro luogo per la memoria dei ragazzi ebrei salvati, un piano di ricerca sulle testimonianze di stranieri in pericolo che oggi fuggono dai loro Paesi in cerca di protezione internazionale, racconti che dovrebbero poi costituire il primo nucleo di un archivio audiovisivo di voci fuori luogo. Una simile prospettiva d’indagine credo esiga preventivamente una riflessione metodologica, per quanto limitata e provvisoria, riguardo al lavoro sulle fonti, considerando lo scarto tra quadri storici così lontani ma anche cercando di cogliere e verificare possibili analogie o elementi di contatto tra esperienze molto differenti. Potremmo, ad esempio, iniziare confrontandoci su qualche domanda non scontata né di facile risposta, come:

- Quali aspetti comuni e quali diversità esistono tra le condizioni di chi fuggiva allora dalle persecuzioni naziste e quelle di chi oggi è costretto alla fuga e all’esilio in cerca di un luogo sicuro?

- I traumi dei ragazzi ebrei che arrivarono a Villa Emma sono essenzialmente gli stessi dei minori non accompagnati che oggi vengono accolti in Italia?

- Se nel 1942 riferire di fatti “inumani” poteva esporre i testimoni al rischio d’incredulità (l’incubo di Primo Levi – 2012, p.49 – che sogna di raccontare Auschwitz ai familiari circondato dalla loro indifferenza), qual è oggi l’attendibilità e la ricezione dei racconti dei richiedenti asilo?

Per procedere in questa riflessione, vorrei fare ricorso ad una coppia concettuale dell’epistemologia storica ben nota a voi tutti: mi riferisco ai due lemmi “documento” e “monumento” cui Jacques Le Goff dedica una celebre voce nell’Enciclopedia Einaudi (1978, pp.38-43), commentata anche da Paul Ricoeur (pp. 180-182). Sebbene tradizionalmente contrapposti, questi due termini – come notava anche Michel Foucault (1971, pp. 13-14) – possono perfino scambiarsi di ruolo, a seconda dei contesti e delle circostanze. Cosicché può istituirsi una monumentalizzazione del documento, mentre il monumento a sua volta può offrirsi come un oggetto, un pezzo di documentazione.

Che cosa ci dicono, allora, i racconti/documenti dei testimoni di Villa Emma?

In primo luogo ci riferiscono di un incontro avvenuto nell’estate del 1942 tra due gruppi, da una parte gli abitanti di Nonantola e dall’altra i 73 giovanissimi ebrei con i loro accompagnatori, perseguitati che fuggivano dall’area germanica e da quella balcanica.

La memoria di questo evento e la sua affabulazione si configurano fin da subito come un’endìadi nella quale trovano spazio due racconti complementari, quello dei benefattori e quello dei beneficiati, molto diversi e ben distinti eppure quasi inestricabilmente avviluppati, senza possibilità di venire separati, pena una riduzione di significato. Quella degli ebrei in fuga è una costruzione di memoria gravata dal trauma della perdita della famiglia, un lutto insuperabile per chi è ancora bambino o adolescente. Nonostante ciò, il soggiorno a Villa Emma sarà ricordato dai fuggiaschi come una parentesi di tranquillità, un’oasi di pace in mezzo alle fiamme del mondo in guerra. Insieme alle ore di studio e all’apprendistato dei lavori manuali, essi ricorderanno i giochi, gli scherzi, le prime infatuazioni e le amicizie nate con i coetanei di Nonantola. Quell’esperienza lascerà un’impronta mnemonica indelebile in chi l’ha vissuta e continuerà ad agire nel tempo come una sorta di legame identitario.

Dunque, un trauma, un incontro, un doppio racconto sono le immagini-chiave su cui fermare per un momento la nostra attenzione. A proposito del trauma, Geppe Bertoni, uno dei testimoni nonantolani che aveva allora dieci anni, racconta:

«Si sentiva parlare di questi ragazzi. Ma “Cos’én gnù a fär? Cosa son venuti a fare?”. Tutt’a prima sembrava una gita, un collegio. Dopo invece si parlava in paese… si capiva che c’era qualche cosa di più grave. E questi ragazzi hanno aperto le orecchie ai più grandi, più che altro. Io ricordo mio padre che diceva… “Questi ragazzi sono scappati dal nazismo”… E si è imparato dopo poco che questi ragazzi erano orfani nella grande maggioranza. Ed ecco che, secondo me, abbiamo usato un senso di riguardo nei loro confronti».

Ancora sul trauma. Il salvataggio dei ragazzi ebrei rifugiati a Villa Emma li sottrasse alla violenza genocidaria nazista che si stava dispiegando sulla scena europea della seconda guerra mondiale. Riferendosi ad un altro sterminio di massa, perpetrato dall’Impero Ottomano durante il primo conflitto mondiale, Pierre Fédida scriveva:

«Il genocidio è un crimine – ciò che si chiama ‘crimine contro l’umanità’-, un assassinio in qualche modo assoluto che rende possibile l’inimmaginabile disumano. Stupri di donne perché esse procreino bambini di un altro popolo, massacri di bambini che in nessun modo devono sopravvivere, carneficine selvagge, messa a ferro e a fuoco di case e terre, del dialetto che gli uomini usano tra di loro, dei loro riti quotidiani… La deportazione in queste colonne interminabili sulla strada. L’orrore del genocidio deve restare là, sotto gli occhi, altrimenti quale astrazione finirebbe per ricoprire l’espressione crimine contro l’umanità?» (2000, pp. VI-X).

Sappiamo che quello del popolo armeno non fu l’ultimo dei genocidi nella storia del ventesimo secolo. Altri ne seguirono ma la Shoah – pur facendo epochè riguardo alla complessa questione del suo unicum – si definisce in confronto agli altri casi come un genocidio senza eguali per la tecnica dell’organizzazione e le tecnologie della morte applicate allo sterminio di massa.

L’aspetto che qui però mi preme analizzare brevemente è la questione dei ‘traumi storici’ e della loro specificità rispetto al trauma individuale che ogni sopravvissuto, ogni perseguitato deve fronteggiare. La psicanalista Roberta Guarnieri annota come esista un «legame intrinseco fra ciò che il trauma produce a livello psichico (il trauma della psiche) e la sua presenza sul piano storico, culturale e politico (il trauma storico propriamente detto) […] I traumi storici hanno la capacità potente di trasmettersi alle generazioni che seguono […] un’eredità alla quale non è possibile sfuggire» (pp.92-93).

Per quanto riguarda la testimonianza, i racconti del trauma storico si posizionano «in un luogo intermedio – ancora Guarnieri – tra lo spazio intimo, protetto e anche oggetto di rimozione, di oblio […] e lo spazio socializzato della cultura e della conflittualità politica».

Questa tipica elaborazione della memoria, che mi pare essenziale, credo distingua il caso dei salvati di Villa Emma così come tutti quelli degli altri salvataggi di ebrei avvenuti in Europa negli stessi anni, rispetto alle esperienze traumatiche dei perseguitati che oggi fuggono in cerca di un asilo sicuro o dei migranti in fuga dalle aree più povere del pianeta. Le scelte dei soccorritori in entrambe le situazioni storiche si possono considerare simili per la qualità etica dei loro atti, tuttavia è evidente che i rischi affrontati dai salvatori differiscano da caso a caso, da contesto a contesto. E se è un dato di fatto che, mentre stiamo discutendo in questo seminario, in alcune aree del pianeta si stanno compiendo dei delitti contro il genos, resta comunque problematico stabilire quanto si possa applicare oggi, almeno ad una parte delle voci fuori luogo, una categoria interpretativa così peculiare come quella del trauma storico, pur distinguendo fra testimonianze di storie che hanno radici in una varietà di vicende e di motivazioni personali o collettive molto complesse ma sfuggenti a tentativi di lettura unificante.

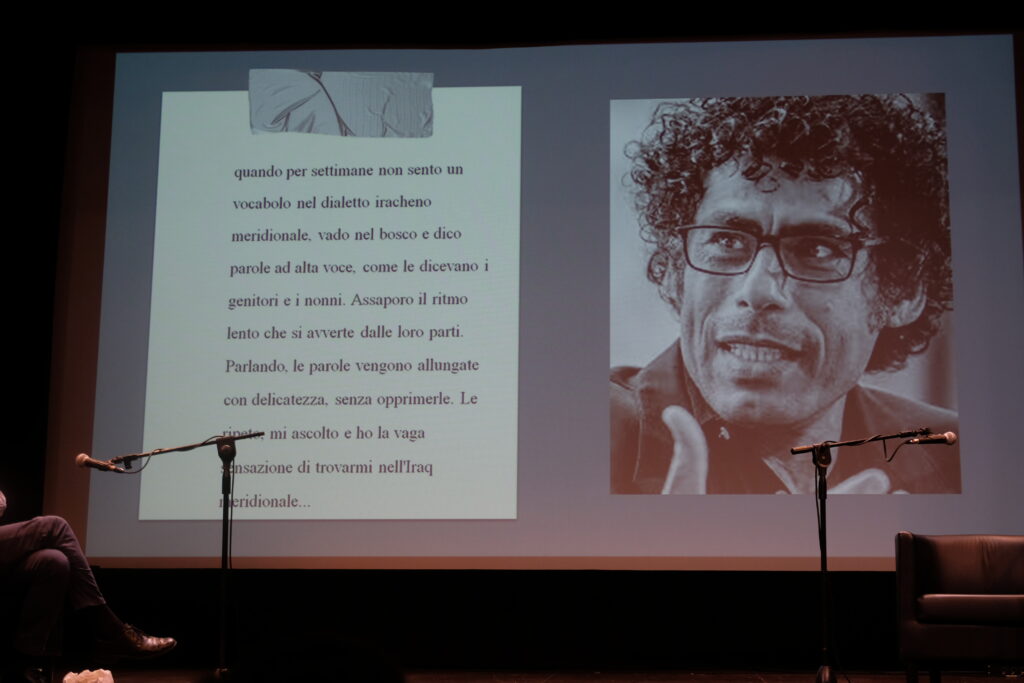

Restando all’oggi, sappiamo tutti che l’espressione “Richiedente asilo” è un termine del linguaggio giuridico, un’etichetta convenzionale, per designare la figura di chi è esule in fuga, perseguitato, alla ricerca di un riparo sicuro. Ma non molti si domandano che cosa possa provare la persona che sta dietro quell’etichetta, quali rimpianti porti con sé, quali nostalgie e quali ferite continuino a tormentarla pur nell’asilo che le viene offerto (se offerto). In un libro appena pubblicato dall’editore Marcos Y Marcos, che s’intitola In terra straniera gli alberi parlano arabo, lo scrittore iracheno Usama Al Shahmani, esule accolto in Svizzera ce lo spiega così:

«quando per settimane non sento un vocabolo nel dialetto iracheno meridionale, vado nel bosco e dico parole ad alta voce, come le dicevano i genitori e i nonni. Assaporo il ritmo lento che si avverte dalle loro parti. Parlando, le parole vengono allungate con delicatezza, senza opprimerle. Le ripeto, mi ascolto e ho la vaga sensazione di trovarmi nell’Iraq meridionale».

Ho voluto sottolineare il trauma del distacco, dell’assenza, dello spaesamento perché si tratta di una violenza immateriale, non immediatamente visibile ma che può infliggere danni profondi e durevoli, specialmente nei bambini e negli adolescenti. A queste lacerazioni interiori spesso si accompagnano violenze fisiche e abusi subiti nei luoghi di detenzione, durante i viaggi di trasferimento, nei passaggi di confine, nei posti di polizia, le cui tracce restano impresse sui corpi delle vittime. Lavorando sulle testimonianze non bisogna mai trascurare questo dato perché le emozioni del pericolo e della violenza subita occupano un posto decisivo nella memoria della scena che sarà conservata e in seguito continueranno a provocare uno spasmo doloroso, come una strozzatura quasi invalicabile sulla soglia delle parole, ogni volta che il testimone rievocherà quell’evento: lo sa bene chi ha intervistato i sopravvissuti dei Lager o le vittime di tortura.

«ventidue anni dopo quell’avvenimento, – scriveva Jean Améry – sulla scorta di un’esperienza che non giunse ai limiti estremi, oso affermare che la tortura è l’esperienza più atroce che un essere umano possa conservare in sé» (p. 58)

«[…] la tortura ha il character indelebilis. Chi è stato torturato resta tale» (p. 74)

«[…] Chi ha subito la tortura non può più sentire suo il mondo. L’onta dell’annientamento non può essere cancellata. La fiducia nel mondo crollata in parte con la prima percossa, ma definitivamente con la tortura, non può essere riconquistata » (pp. 82-83).

Sui racconti del trauma la psichiatra Judith Lewis Herman, responsabile di programmi per la cura delle vittime di violenza, osserva:

«Alcune violazioni dell’ordine sociale sono […] così terribili da non poter essere espresse ad alta voce: è questo il significato della parola indicibile […] Il conflitto tra la volontà di negare e il desiderio di rendere pubblico l’evento subìto è la dialettica centrale del trauma psichico. Il modo di raccontare la propria storia da parte di chi è sopravvissuto a un evento atroce – emotivo, contraddittorio e frammentato spesso al punto da far dubitare della sua veridicità – soddisfa il duplice imperativo di svelare e al tempo stesso nascondere la verità» (p. 9).

Queste affermazioni mi consentono di introdurre il delicato problema della fiducia tra il testimone e il suo ascoltatore, insieme a quello sull’attendibilità della dichiarazione testimoniale. Prima di procedere in questo senso vorrei dichiarare qui il mio debito verso il saggio del sociologo Renaud Dulong intitolato Le Témoin Oculaire la cui lettura mi ha sollecitato molte riflessioni.

«… il significato di “io c’ero” – scrive Dulong – va al di là di quanto letteralmente affermato. La persona si impegna alla verità di ciò che sta dicendo, accetta in anticipo le conseguenze sociali […] di saldare definitivamente in questo modo ciò che viene raccontato a colui che racconta […] L’enunciazione di “io c’ero” ha, a certe condizioni, implicazioni analoghe a quella dei performativi – come “io prometto”, “io battezzo”, ecc. Questa particolare efficacia delle parole è spiegata dallo sfondo di una convenzione che ne regola l’uso. Ma questa stessa convenzione si inscrive in una forma di vita» (p. 56).

Appena oltre Dulong, spiegando cosa s’intenda per forma di vita, cita dalle Ricerche filosofiche di Wittgenstein un famoso aforisma che recita «Se un leone parlasse, noi non lo capiremmo» (1967, p. 292). In altre parole, si intende dire che la comprensione linguistica è strettamente agganciata alle nostre pratiche sociali e all’insieme delle nostre istituzioni. La forza dell’enunciato autobiografico poggia su concezioni culturalmente determinate. Ma su questo avremo modo di ritornare in seguito.

Mi soffermerò invece a considerare l’importanza del momento inaugurale dell’evento al quale presenzia il testimone oculare, il primo momento come egli attesta. Il suo corpo e le sue parole – mentre pronuncia la frase “io c’ero” – dislocano nel presente l’evento passato, l’accaduto che già non è più. Ma è proprio in virtù di quel suo primo sguardo cheora può rivendicare lo statuto di testimone. “Io c’ero”, “Io l’ho visto” è un’affermazione biografica, un’autodesignazione che precede e accompagna il racconto, formalizzando la prassi testimoniale come un atto istituente.

Se è vero che qualsiasi testimonianza è contigua al contesto giuridico, non è meno vero che le circostanze più frequenti in cui si svolge il primo racconto di un migrante, l’atto che rende pubblica la sua peripezia e lo designa come testimone, non corrisponde quasi mai all’autodesignazione volontaria su cui si fonda di norma una prassi testimoniale. Qui il testimone non si soggettivizza nel racconto ma diviene oggetto di una procedura giuridica di accertamento, secondo un protocollo formale d’indagine e un’inchiesta di polizia. Il primo interrogatorio-colloquio coincide con il momento inaugurale della testimonianza. È noto che la deposizione resa davanti a un funzionario di polizia è un atto formale ben diverso da una naturale esposizione dei fatti. La negoziazione dei termini in cui la deposizione avviene – lo schema domanda-risposta, l’uso di espressioni formalizzate, la compilazione di un modulo preformato, il linguaggio fattuale, ecc. – fa sì che il racconto sia orientato a fornire fatti e a tacere sentimenti. In sostanza, la formalizzazione degli atti giudiziari espelle dalla testimonianza il suo nucleo umano. Anche la videoregistrazione dell’interrogatorio si limita ad una rappresentazione tecnica della verità fattuale, aggirando i fenomeni rilevanti della deposizione: la sua struttura narrativa, la formulazione verbale, la sua ricezione, il linguaggio del corpo. Tutto ciò basta a darci un’idea delle difficoltà che si frappongono all’interazione con l’interrogato, anche senza mettere in conto i problemi della traduzione e della mediazione culturale, di per sé molto condizionanti. Di questo corpo a corpo asimmetrico tra chi esercita l’autorità dello Stato e chi sta chiedendo la sua protezione, l’antropologa Barbara Sorgoni scrive «le storie di vita – raccontate ripetutamente solo in alcuni momenti stabiliti dai tempi amministrativi […] – assumono una centralità assoluta, poiché è la loro credibilità e veridicità che determina l’esito di procedure dalle quali dipende la vita futura dei richiedenti, e in alcuni casi la vita in sé» (p. 137). Esposti a questa minaccia, possiamo attenderci che essi reagiscano eticamente? Come pretendere che dicano sempre e solo la verità? Durante un interrogatorio, poi, non è insolito che il funzionario di polizia, seguendo una sua presunta intuizione investigativa, formuli delle domande in modo tale che il testimone sia indotto a dire oltre quello che potrebbe dire, alterando parzialmente il suo ricordo e incrinando così la sua credibilità.

A proposito del giudizio sull’attendibilità del testimone, Dulong scrive ancora:

«L’atteggiamento naturale è così manicheo, binario e morale. Chi testimonia è completamente sincero o del tutto ingannevole. Questa rigidità contrasta con l’atteggiamento critico sviluppato da coloro che devono confrontarsi con la testimonianza. Da un lato essi distinguono, fra verità, errore e menzogna, molteplici possibilità: la mezza verità, l’insinuazione, il camuffamento, la falsa apparenza, l’omissione, ecc. Dall’altra parte il sospetto d’insincerità verso una persona non annulla il valore delle sue parole» (p. 159).

Se un approccio critico con il testimone considera attentamente ogni sua dichiarazione, l’interrogatorio-colloquio invece si trasforma il più delle volte nella tormentosa variazione di un gioco linguistico, dove l’unica posta non è più il valore di verità della deposizione ma la concessione o il rifiuto dell’asilo. Perché l’asilo viene concesso unicamente ai rifugiati che se lo sanno meritare.

Questa esperienza originaria marca l’atto testimoniale con il segno angosciante di una vita sottoposta a giudizio e con l’ombra del sospetto d’insincerità. In occasioni future, anche quando il racconto autobiografico verrà rinnovato in un contesto più favorevole e ascoltato magari con empatia, quel segno e quell’ombra della prima volta continueranno a ripresentarsi, a pesare sui pensieri del testimone e sulle sue parole.

Riprendo a questo punto la nozione di monumento per collegarla alla ricezione della testimonianza. La storia dei salvati di Villa Emma, seppure dopo molto tempo e non senza fatica, è diventata infine racconto pubblico. Periodicamente a Nonantola viene rievocata durante le celebrazioni, è oggetto di seminari e convegni, di pubblicazioni divulgative, di romanzi, di filmati, di un saggio storiografico, di una raffigurazione scultorea, di un prestigioso riconoscimento dello stato di Israele e d’altro ancora. «Il passato – scrive James Hillman – è presentato come monumento, come cose che sono passate alla storia, così da farci ritenere che solo ciò che conta viene storicizzato, riceve dignità di storia» (p. 58). Nonostante si tratti di un evento storico locale, lo diremmo un caso ai margini della grande storia, ugualmente esso ha dato luogo ad un dispositivo di pratiche memoriali, discorsive, rappresentative e commemorative che lo inscrivono nella ritualità delle istituzioni e nella vita sociale della comunità nonantolana. Questo dispositivo è allo stesso tempo anche monumentum dell’evento, nel senso filologico della parola: la sua radice indoeuropea men esprime una delle funzioni fondamentali della mente, la memoria (memini). Il monumentum fa segno al passato ma è anche paesaggio del presente: è lo sfondo di narrazioni attraverso le quali i testimoni attualizzano un evento lontano nel tempo ed è il contesto entro cui le loro parole ottengono pieno riconoscimento oggi, consegnando ai posteri l’eredità di una storia di sangue risparmiato. Potremmo dire che, così inteso, il monumentum è trascendentale rispetto alla ricezione pubblica del testimone.

In questo stesso presente altre storie, storie diverse ma pur sempre storie di sangue non versato, faticano a trovare un posto. Nonostante raccontino uno degli eventi storici più rilevanti della scena planetaria contemporanea, l’apparizione dei rifugiati come fenomeno di massa, esse non possono ambire allo statuto di documentum/monumentum. Non ingannino quei rari segni come la “Porta d’Europa” sulla costa di Lampedusa o l’installazione artistica del barcone di Cristoph Büchel alla biennale di Venezia. Le storie dei profughi sono storie circondate dal sospetto. Perché, come ha scritto Donatella Di Cesare, «La modernità ha sottratto la sua aura allo straniero» (p. 135). Nell’estate del 1942, intorno ai ragazzi ebrei venuti da lontano (apolidi, Heimatlosen) prevaleva, invece, un certo alone esotico, il fascino di un altrove sconosciuto. I rifugiati di Villa Emma sotto questo aspetto assomigliano molto di più agli esuli dell’epos classico piuttosto che ai migranti d’oggi. Come il folle di cui ha scritto Michel Foucault (2016, pp. 136-137), sacralizzato nel mondo antico e poi bollato di una colpa nella modernità, il migrante degli antichi si differenzia profondamente da quello del nostro tempo. Agiva quasi sempre in una dimensione collettiva, spostandosi in gruppo con un capo unanimemente riconosciuto e con un obiettivo in comune: raggiungere una terra su cui fondare una nuova polis, quasi una riedizione della comunità politica che si era stati costretti a lasciare. Oggi, invece, nell’età degli esodi di massa «Il migrante è lo straniero spogliato della sua sacralità […] È senza-posto nell’inedita lotta globale per un posto», sono ancora parole di Donatella Di Cesare (p. 135). In questa diffusa percezione dello straniero, come di chi viene ad occupare un posto che non gli spetta, anche il racconto della sua peripezia non trova facilmente luogo né riconoscimento.

È per questa ragione, io credo, che la necessità dell’ascolto dei due racconti speculari per capire la storia di Villa Emma, possa insegnarci qualche cosa di utile anche per progettare una raccolta di voci fuori luogo. «Il migrante ha bisogno di un altro dalla riva, che […] da quel margine guardi, consideri, testimoni» (Di Cesare, p. 35). Documentare l’incontro, dare spazio alle diverse rappresentazioni dell’evento attraverso le voci di testimoni oculari che si stagliano sui due lati del margine, potrebbe rivelarsi un’esperienza decisiva e di straordinario interesse.

Prima di avviarmi alla conclusione vorrei affrontare in breve la connessione che lega strettamente l’enunciato autobiografico alle concezioni culturali su cui poggia, in primo luogo la lingua di cui si serve il testimone. Per fare questo mi occorrerà compiere una rapida incursione nel territorio della linguistica. Quasi tutte le lingue native americane con alcune altre – dialetti cinesi, antico bulgaro, ecc. – utilizzano dei morfemi (ad esempio dei suffissi) per segnalare se un enunciato riguardante il passato si basi sull’esperienza diretta di chi parla oppure su una voce riferita (Chafe & Nichols). In linguistica, i morfemi che svolgono questa funzione, oggi sono chiamati mediativi (in inglese evidential). Roman Jakobson, nei suoi Saggi di linguistica generale (p. 156), fa un esempio dei mediativi nel bulgaro. Questa lingua dispone di due flessioni verbali al passato: il perfetto alla terza persona singolare indica che il contenuto dell’enunciato si sa per sentito dire, mentre l’aoristo specifica che quanto viene detto è attestato direttamente da chi sta parlando. Un semplice suffisso, nel primo caso aggiunto alla voce verbale e nel secondo rimosso, dichiara il regime di verità dell’enunciato. Questo fenomeno, noto come modalizzazione epistemica del linguaggio, dimostra l’influenza culturale sull’atto della testimonianza. Per oltre due secoli, infatti, la funzione dei mediativi è stata ignorata dai grammatici, probabilmente perché non esiste un loro corrispettivo nelle lingue classiche, latino, greco, ebraico (Hardman). È davvero sorprendente che un elemento linguistico così importante per la comunicazione sia rimasto invisibile agli studi di linguistica per tanto tempo. Nel Seicento i religiosi spagnoli in missione, allo scopo di evangelizzare i nativi, avevano studiato le lingue amerinde, notando la presenza dei suffissi mediativi senza però comprenderne la funzione e, dunque, trascurandoli. Così, quando ascoltavano la storia dell’Eden, gli indios potevano credere che i missionari avessero assistito direttamente alla scena di Adamo ed Eva con il frutto proibito (Dulong, p. 53).

Fin qui abbiamo considerato la testimonianza oculare come una percezione del soggetto che viene riferita per mezzo di parole. Ogni suo significato si affida alla mediazione del linguaggio verbale sotto forma di proposizioni e di inferenze, attraverso i nomi e i verbi che sono simboli del pensiero razionale. A questo riguardo, nel trattato Sull’interpretazione (Περί ἑρμηνείας), Aristotele coglie una distinzione decisiva: «I suoni emessi con la voce – scrive – sono simboli delle affezioni che hanno luogo nell’anima e le lettere scritte sono simboli delle parole pronunciate con la voce. Come la scrittura, così anche il discorso non è lo stesso presso tutti gli uomini. Ciò tuttavia di cui i suoni vocali sono immediatamente simboli, le affezioni dell’anima, è lo stesso per tutti» (16a 3-13, p.51). Più oltre aggiunge che queste affezioni (pathēmata) vengono espresse «naturalmente» da «rumori inarticolati [che] pure rivelano qualcosa: tali ad esempio, quelli emessi dagli animali». Dunque, concludendo, l’osservazione di Aristotele ci riporta alla matrice corporea della nostra vita emozionale (affezioni dell’anima) e ad un grado dell’espressione che precede e accompagna quello della parola. Come scrive Hannah Arendt, ne La vita della mente, «Ogni emozione è un’esperienza somatica […] Il linguaggio dell’anima[…] non è metaforico; non si stacca dai sensi né impiega analogie allorché parla in termini di sensazioni fisiche» (p. 114). Anche tra il testimone e chi lo ascolterà, già dall’inizio dell’incontro, si istituisce una relazione che anticipa quella delle parole. La relazione è fin dal primo momento un corpo-a-corpo, un incontrare l’altro con gli occhi, le orecchie, il naso. Maurice Merleau-Ponty, il filosofo contemporaneo che forse ha maggiormente approfondito questo aspetto dell’epifania corporea dell’altro, nella sua opera più famosa, Fenomenologia della percezione, sostiene che sia l’istinto a spingere l’essere umano in avanti nell’esperienza del mondo. In una pagina de La prosa del mondo, un testo rimasto incompiuto e pubblicato postumo, scriverà: «L’altro, dunque, non è nelle cose, non è nel suo corpo e non è me […] Non v’è posto per l’altro che nel mio campo, ma almeno questo luogo è pronto per lui da quando ho iniziato a percepire» (p.168). Attraverso la condivisione di sensazioni elementari, la prossimità corporea stabilisce una connessione che agisce al di sotto dell’intenzionalità e del linguaggio. E quando la relazione diventa difficile, per mancanza di linguaggio comune o per qualche altra disfunzione, può essere ripristinata attraverso l’universalità della sensazione fisica.

Sull’importanza del corpo del testimone come traccia dell’evento e tramite del racconto, l’esempio estremo ci viene ancora una volta dalle testimonianze dei sopravvissuti ai Lager e di nuovo è alle parole di Primo Levi che dobbiamo infine fare ritorno:

«A distanza di quarant’anni, il mio tatuaggio è diventato parte del mio corpo. Non me ne glorio né me ne vergogno, non lo esibisco e non lo nascondo. Lo mostro malvolentieri a chi me ne fa richiesta per pura curiosità; prontamente e con ira a chi si dichiara incredulo. Spesso i giovani mi chiedono perché non me lo faccio cancellare, e questo mi stupisce: perché dovrei? Non siamo molti nel mondo a portare questa testimonianza» (1986, pp. 95-96).

Riferimenti bibliografici dei testi citati

- Usama Al Shahmani, In terra straniera gli alberi parlano arabo, tr. it. Sandro Bianconi, Marcos y Marcos, Milano 2021.

- Jean Améry, Intellettuale a Auschwitz, presentazione Claudio Magris, tr. it. Enrico Ganni, Bollati Boringhieri, Torino 2018.

- Hannah Arendt, La vita della mente, tr. it. Giorgio Zanetti, il Mulino, Bologna 2016.

- Aristotele, Dell’espressione, in Opere, vol I, a cura di Gabriele Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1982.

- Wallace L. Chafe & Johanna Nichols (eds.), Evidentiality: The linguistic Coding of Epistemology, Ablex, Norwood (New Jersey) 1986.

- Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati Boringhieri, Torino 2017.

- Renaud Dulong, Le Témoin Oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1998.

- Pierre Fédida, Préface a Janine Altounian, La survivance. Traduire le trauma collectif, Dunod, Paris 2000 (citazione riportata da Riccardo Giuliani, Sulla sopravvivenza. Pierre Fédida legge Janine Altounian, in «Notes per la psicoanalisi», n. 10, 2017, p. 116).

- Michel Foucault, L’archeologia del sapere, tr. it. Giovanni Bogliolo, Rizzoli, Milano 1971.

- Id., Storia della follia nell’età classica, a cura di Mario Galzigna, tr. it. Franco Ferrucci, Emilio Renzi e Vittore Vezzoli, Rizzoli, Milano 2016.

- Louis Gernet, Antropologia della Grecia antica, prefazione di Jean-Pierre Vernant, a cura di Riccardo Di Donato, tr. it. Antonio Rocchini, A. Mondadori, Milano 1983.

- Roberta Guarnieri, Janine Altounian: testimone ed erede, in «Notes per la psicoanalisi», n. 10, 2017, pp. 91-98.

- Martha James Hardman, Data-source marking in the Jaki languages, in W. L. Chafe & J. Nichols (eds.), cit, pp. 113-136.

- Judith Lewis Herman, Guarire dal trauma, pref. Carol Beebe Tarantelli, tr. it. Luca Tarantelli, Edizioni Magi, Roma 2007.

- Roman Jakobson, Saggi di linguistica generale, a cura di Luigi Heilmann, tr. it. L. Heilmann e Letizia Grassi, Feltrinelli, Milano 1974.

- Jacques Le Goff, Documento/Monumento, in Enciclopedia Einaudi, vol. V, Einaudi, Torino 1978, pp. 38-43.

- Primo Levi, Se questo è un uomo, edizione commentata da Alberto Cavaglion, Centro internazionale di studi Primo Levi, Einaudi, Torino 2012 (I ed. F. De Silva, Torino 1947).

- Id., I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986.

- Marcel Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, tr.it. Andrea Bonomi, Bompiani/Giunti, coll. “Studi Bompiani”, Milano-Firenze 2017.

- Id., La prosa del mondo, introduzione di Carlo Sini, a cura di Pierre Dalla Vigna, Mimesis, Milano-Udine 2019.

- Paul Ricoeur, Tempo e racconto. Il tempo raccontato, vol. III, tr. it. Giuseppe Grampa, Jaca Book, Milano 1994.

- Barbara Sorgoni, Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni, in «Antropologia», a. XIII, n.15, 2013, pp. 131-151.

- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, in Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-16, a cura di Amedeo Giovanni Conte, Einaudi, Torino 1964.

- Id. Ricerche filosofiche, tr. it. R. Piovesan e M. Trinchero, Einaudi, Torino 1967.